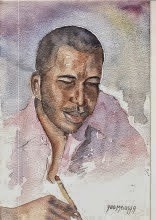

Yacouba Traoré, auteur

de Gassé Galo et Bonsoir et Merci de nous suivre, deux récits qui entremêlent ses souvenirs de

journaliste télé et des enseignements sur le métier où l’on sentait affleurer le

romancier, a sauté le pas et est entré en fiction avec un premier roman intitulé

Kroh ! les Femmes ont déserté la

maison. Publié aux Editions Ceprodis en cette année 2016, c’est une

déclaration d’amour à Bobo et à ses

amazones.

A travers l’histoire de Rihanata, une adolescente contrainte

de quitter le Ghana pour venir

poursuivre ses études chez son oncle à Bobo Dioulasso, Yacouba Troré ressuscite

Bobo des années d’avant la

Révolution d’août avec ses vieux quartiers et

surtout les us et coutumes à travers les mariages et leurs cérémonials rigides,

ses griots pris en tenaille entre les valeurs du passé et les rudesses du

présent et ses adolescentes au caractère bien trempé et à la langue bien pendue.

Kroh ! est un instantané d’une ville qui tente un jeu d’équilibriste pour rester dans le vieux monde tandis que le nouveau l’aspire avant une grande force. Ce livre est un Polaroïd de Sya dont les couleurs se sont un peu estompées avec le temps mais dont on devine l’architecture dans les contours sépia.

Kroh ! est un instantané d’une ville qui tente un jeu d’équilibriste pour rester dans le vieux monde tandis que le nouveau l’aspire avant une grande force. Ce livre est un Polaroïd de Sya dont les couleurs se sont un peu estompées avec le temps mais dont on devine l’architecture dans les contours sépia.

Toutefois, bien que le roman s’ancre dans un Bobo des années

70 (nous le croyons), l’auteur rompt avec le réalisme du roman burkinabè et

construit un univers panthéiste où les êtres et les choses sont des personnages

qui interagissent et communiquent. Le réalisme magique. C’est bien une tourterelle qui annonce

l’arrivée de Rihanata, ce sont des silures sacrées qui dressent un cordon de

sécurité autour d’un personnage agressé. C’est aussi la lune qui patrouille la

nuit et décide de la sanction à infliger à l’indélicat et désigne ses bourreaux !

Ici un vent vicieux folâtre dans les pagnes des dames et là, le soleil provocateur

envoie des flèches sur les crânes dégarnis. Ce roman est un immense poème païen

de l’unicité du monde.

Mais le vaste chant au monde n’empêche pas le narrateur de

promener un regard plein d’ironie sur les hommes. L’auteur a l’art du portrait

incisif et caricatural. Il croque une galerie de personnages inoubliables avec

un sens du détail qui détonne et du mot qui fait mouche. Que ce soit le

taxi, l’inénarrable griot ou le délégué du Lycée Ouezzin, il naît sous sa

plume des personnages désopilants.

Il faut dire que l’auteur travaille bien sa prose. Il quête

la métaphore, recherche la phrase ample et chatoyante, passe les mots l’étamine avant de les coucher

sur la feuille comme des pépites. C’est un exercice de style qui s’apparente à

de l’orpaillage et qui montre que l’auteur est un redoutable bretteur de la

langue mais qui, à notre sens, ne sert pas toujours le récit. Ainsi la métaphore filée sur le zébu agonisant pour évoquer l'entrée du train Gazelle en gare qui ouvre le roman et dont la saisie est difficile, n’est pas le meilleur

moyen de faire franchir le seuil d’un roman à un lecteur. Serait-ce une coquetterie du journaliste télé qui tient à

montrer que contrairement à l’idée répandue, les journalistes du petit écran sont

capables de se départir du style télégraphique de ce média pour être de

vrais littérateurs. Certainement !

Un roman anthropophage

culturel

Ce roman révèle que l’auteur est un grand lecteur doublé d’un

mélomane éclectique. Michel Foucault disait que la littérature commence

quand le livre n’est plus l’espace où la parole prend figure, mais le lieu où

les livres sont tous repris et consumés. Ce roman est un palimpseste où

s’inscrivent les grands musiciens des années 70 de la chanson française, de la

pop et de la rumba congolaise ainsi que des romans de la littérature monde.

Kalala, Bad Co, Malko comme surnoms de certains personnages et des comparaisons

avec Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Tina Turner montre un auteur mélomane. En outre, ce

roman oscille entre le roman à thèse avec les discussions entre l’héroïne et sa

tante ou avec Bakoroba, le chef de Dioulassoba. De longs dialogues mâtinés de

philosophie et de théosophie font penser

aux dialogues fleuves de l’Aventure ambiguë de Cheick Hamidou Kane et à La Condition

humaine de Malraux. Ahmadou Kourouma aussi pointe du nez avec des injures en

langue et des malinkismes. Même

Gérard de Villiers se retrouve dans la description de la plastique des femmes.

Ce sont d’ailleurs les femmes qui sont les héroïnes de ce roman. Si elles

ont déserté la maison, c’est parce qu’elles ne veulent plus être confinées au harem

d’un polygame, elles prennent les rênes de leur destin. Comme Rihanata,

elles refusent d’être des objets entre les mains des hommes, soient-ils leurs

géniteurs, elles n’offrent plus leur hymen à l’époux et elles poussent jusqu’à

l’absurde les règles pour montrer leur inadéquation avec l’époque.

Kroh est aussi un hymne à

l’interculturalité et à la multicuturalité. En ce moment où les politiques de

décentralisation mal comprises ont exacerbé les replis identitaires et semer

les graines de la division, mettre en scène une famille Nacanabo vivant à Dioulassoba et dont l’une des filles

se bat pour sauvegarder le Dafra et ses silures sacrés n’est pas gratuit. C’est une fiction pour dire qu’il n’y a pas

d’étrangers à Bobo, juste des amis qui ne se sont pas encore retrouvés. Et ce

roman se verrait bien comme le lieu de retrouvailles des amis et des fils de

Bobo.

Voilà enfin un premier roman qui ne tombe pas dans le piège courant

des primipares de vouloir tout embrasser, il pêche, s’il

fallait absolument lui trouver un défaut, par parcimonie : il s’attache

trop à Rihanata et à son sillage immédiat de sorte que le contexte historique

ou politique n’est pas développé. Ici on sent que l’auteur est un journaliste

et reporter télé, son narrateur porte une camera à l’épaule et filme le

personnage principal. Là où elle n’est pas, le narrateur ne s'y trouve pas non plus.

Pour rester dans le langage de l’image, on dira que le plan général est l’image manquante de

ce premier roman.

Pourtant le lecteur aurait aimé que le narrateur plantât Rihanata quelquefois et allât se perdre dans les tréfonds de la ville pour nous faire sentir son haleine faite de l’encens envoûtant de ses dames, de l’odeur enivrant de la bière de mil des gargotes de Bolmakoté, les effluves du thé à la mente des grins et de maints autres parfums qui lui donne sa fragrance unique tout à la fois de village éternel et de cité cosmopolite.

Gageons

que le prochain roman le fera car il est évident que Yacouba Traoré est tombé

en littérature et il n’est pas près d’en sortir.Pour le grand bonheur des

lecteurs. En attendant, immergez-vous dans Kroh,…

pour sentir pulser le souffle enivrant

de Sya la Belle et suivre les

pérégrinations de Rihanata dans la cité des silures, une rebelle sans cause qui

trouvera au Pays de ses pères le sens de l’engagement citoyen et le sens

de sa vie.