Loango est un musée de sculptures à ciel ouvert. Depuis 1989 des artistes des quatre continents viennent se confronter au granit pour faire émerger des sculptures, belles, variées, défiant le temps. Mais au fil des ans, le site se dégrade sérieusement. Les sculpteurs aussi. Serait-ce dû à des actes de vandalisme ?

Pour qui va souvent à Laongo, la lente dégradation du lieu et la décrépitude des sculptures sautent aux yeux de sorte que l’endroit ressemble de plus en plus aux ruines des temples aztèques ou d’Angkor. La nature sauvage semble vouloir reprendre le site aux hommes. L’herbe y pousse drue, mangeant les sentiers du site et des plantes grimpantes enlacent les sculptures, des lianes s’entrecroisent et tissent des mailles inextricables rendant les sculptures difficilement accessibles. Même s’il y a du charme dans cette lutte inégale entre un David chlorophyllien et un Goliath minéral et dans cette scénographie du hasard autour du vert végétal et du gris minéral, on aurait aimé que la main d’un jardinier y mît un peu d’ordre et organisât l’impétuosité des plantes et des herbes en aménageant un itinéraire dégagé, en débrouillant autour des sculptures, en coupant les branches qui dérobent les œuvres au regard. Un travail de paysagiste, en somme !

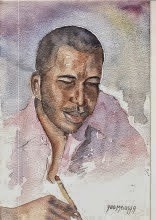

Mais le grave, c’est la dégradation des œuvres. Nous ne parlons pas de l’usure naturelle des éléments. Pas du temps qui couvre de patine les œuvres, ni des mains qui, à force de toucher les statues les rendent lisses, ni des intempéries qui les lézardent et leur donnent un air de fragilité et d’authenticité. Le charme de la Vénus de Milo ne vient-il pas aussi du fait qu’elle est manchote ? A la nuance près qu’elle a été arrachée à 18 siècles d’ensevelissement et que Loango n’a même pas trente ans ! Mais lorsque qu’une œuvre est saccagée par des visiteurs indélicats qui lui arrachent des parties et les emportent, c’est intolérable. A voir l’état de certaines œuvres de Loango, on penserait qu’elles ont été vandalisées. Ainsi du Fardeau de la vie de Vassili Tatarski qui a perdu son fardeau, un bloc de granit que portait le visage androgyne de la sculpture. Sans ce fardeau, cette œuvre perd totalement de sa signification. Une autre sculpture est mutilée : La recherche de la vérité de Pépito Espin Anadon qui questionne la crise ivoirienne à travers l’opération Bayiri. Cette œuvre montrait cinq bonshommes de bronze, harassés, courbés sous le poids des soucis et gravissant avec peine une pente ascendante. Il n’y a plus de cinquième homme dans la cohorte ; c’était la statuette la plus grande. Aurait-elle été arrachée et emportée par un visiteur ? Enfin l’Hommage aux femmes de Dinekc Beereboom, une des plus belles œuvres du site faite d’un buste de femme en granit posé sur un tronc en fer et surmontée d’une tête de fer portant un poisson de granit. Cette belle œuvre a été…guillotinée. La tête et le poisson n’ont pas roulés au pied de la belle dame, ils ont disparu ! Emportés par un indélicat ?

Que ce soit des actes de vandalisme ou des détériorations dues au manque d’entretien, il faut y mettre fin. Loin de nous l’envie de faire glisser l’archet de l’indignation facile sur des peccadilles pour faire entendre la musique du ronchon. Mais Loango est un site unique dans la région, un patrimoine à préserver vaille que vaille. Car déambuler entre les hommes, les femmes et les objets enfantés de la pierre a quelque chose d’édifiant. Aussi est-il des visiteurs qui vont à Loango comme d’autres s’en vont à Yagma ou à Ramatoulaye. Avec l’esprit du pèlerin et un profond respect du lieu et des choses. Il faut donc protéger ce lieu. En restaurant les sculptures, en entretenant le site et en traquant les actes délictueux.

Alcény Saïdou Barry

Pour qui va souvent à Laongo, la lente dégradation du lieu et la décrépitude des sculptures sautent aux yeux de sorte que l’endroit ressemble de plus en plus aux ruines des temples aztèques ou d’Angkor. La nature sauvage semble vouloir reprendre le site aux hommes. L’herbe y pousse drue, mangeant les sentiers du site et des plantes grimpantes enlacent les sculptures, des lianes s’entrecroisent et tissent des mailles inextricables rendant les sculptures difficilement accessibles. Même s’il y a du charme dans cette lutte inégale entre un David chlorophyllien et un Goliath minéral et dans cette scénographie du hasard autour du vert végétal et du gris minéral, on aurait aimé que la main d’un jardinier y mît un peu d’ordre et organisât l’impétuosité des plantes et des herbes en aménageant un itinéraire dégagé, en débrouillant autour des sculptures, en coupant les branches qui dérobent les œuvres au regard. Un travail de paysagiste, en somme !

Mais le grave, c’est la dégradation des œuvres. Nous ne parlons pas de l’usure naturelle des éléments. Pas du temps qui couvre de patine les œuvres, ni des mains qui, à force de toucher les statues les rendent lisses, ni des intempéries qui les lézardent et leur donnent un air de fragilité et d’authenticité. Le charme de la Vénus de Milo ne vient-il pas aussi du fait qu’elle est manchote ? A la nuance près qu’elle a été arrachée à 18 siècles d’ensevelissement et que Loango n’a même pas trente ans ! Mais lorsque qu’une œuvre est saccagée par des visiteurs indélicats qui lui arrachent des parties et les emportent, c’est intolérable. A voir l’état de certaines œuvres de Loango, on penserait qu’elles ont été vandalisées. Ainsi du Fardeau de la vie de Vassili Tatarski qui a perdu son fardeau, un bloc de granit que portait le visage androgyne de la sculpture. Sans ce fardeau, cette œuvre perd totalement de sa signification. Une autre sculpture est mutilée : La recherche de la vérité de Pépito Espin Anadon qui questionne la crise ivoirienne à travers l’opération Bayiri. Cette œuvre montrait cinq bonshommes de bronze, harassés, courbés sous le poids des soucis et gravissant avec peine une pente ascendante. Il n’y a plus de cinquième homme dans la cohorte ; c’était la statuette la plus grande. Aurait-elle été arrachée et emportée par un visiteur ? Enfin l’Hommage aux femmes de Dinekc Beereboom, une des plus belles œuvres du site faite d’un buste de femme en granit posé sur un tronc en fer et surmontée d’une tête de fer portant un poisson de granit. Cette belle œuvre a été…guillotinée. La tête et le poisson n’ont pas roulés au pied de la belle dame, ils ont disparu ! Emportés par un indélicat ?

Que ce soit des actes de vandalisme ou des détériorations dues au manque d’entretien, il faut y mettre fin. Loin de nous l’envie de faire glisser l’archet de l’indignation facile sur des peccadilles pour faire entendre la musique du ronchon. Mais Loango est un site unique dans la région, un patrimoine à préserver vaille que vaille. Car déambuler entre les hommes, les femmes et les objets enfantés de la pierre a quelque chose d’édifiant. Aussi est-il des visiteurs qui vont à Loango comme d’autres s’en vont à Yagma ou à Ramatoulaye. Avec l’esprit du pèlerin et un profond respect du lieu et des choses. Il faut donc protéger ce lieu. En restaurant les sculptures, en entretenant le site et en traquant les actes délictueux.

Alcény Saïdou Barry