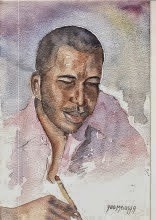

Karim Ouédraogo est un mal voyant de Tanghin. Guidé par un garçonnet, il fait la tournée des espaces achalandés pour jouer de sa viole et chanter. C’est un obscur musicien qui, jamais n’aura de cassette ni de clip. Très peu connu, hormis de ceux, peu nombreux, qui ont eu le bonheur de croiser sa trajectoire. J’ai fait partie de ces rares élus, une nuit à Gourcy.

Cette nuit-là nous étions dans une auberge de Gourcy. La moiteur de l’air nous avait poussés hors des chambres transformées en étuve par la chaleur. Assis sur la terrasse, nous attendions que le mitan de la nuit nous amène un peu de fraîcheur et de sommeil. Un jeu de cartes miraculeusement apparu nous décida de jouer à la belote. Nous étions tout absorbés par la valse des cartes et la ronde des équipes autour de la table quand, soudain les aboiements du chien de la gérante et l’envol des pigeons dans un froufrou d’ailes signalèrent une présence. Un vieil homme se tenait sur le seuil, un bâton à la main, la viole en bandoulière et le visage scrutant le ciel étoilé. Un garçon d’une dizaine d’années se tenait à ses côtés. Nous pensions que le vieil homme avait perdu son chemin et que nos voix dans la nuit l’avaient guidé jusqu’à nous. Mais au lieu de demander sa route, il s’installa tranquillement dans un coin, à quelques mètres, se saisit de sa viole et se mit à en jouer. C’était une viole faite d’une casserole et d’un morceau de bois qui servait de manche et sur lequel étaient tendus des crins de cheval. L’archet était aussi fait de crins de cheval. Il le fit courir sur le manche et des gémissements de la viole montèrent dans les airs. Il chantait d’une voix chevrotante. Rapidement nous nous concertâmes et quelques piécettes d’argent furent rapidement réunies et remises au vieil homme. Nous pensions ainsi mettre fin à cette irruption et reprendre notre partie de cartes. Les pièces disparurent dans une poche du boubou du musicien et l’archet se mis à courir plus lestement sur le manche et le chant grimpa plus haut. Nous comprîmes que la partie de cartes était perdue et que le vieil musicien avait décidé d’installer ses quartiers sur nos terres. Il s’appelle Karim Ouédraogo de Tanghin. C’est un mal voyant. De ses yeux, « la divine étincelle est partie». Le garçonnet lui prête l’acuité de son regard en le guidant depuis qu’il est enfermé dans la nuit éternelle. Il pourrait tendre la sébile comme beaucoup d’aveugles pour bénéficier de la générosité des bonnes âmes. Mais conscient que « la pitié n’honore ni celui qui l’éprouve ni celui qui la suscite », il préfère jouer de la musique et mériter ce qu’on lui donne. De la musique contre du pain, un troc honnête !

Et cette nuit il joua de sa viole avec tant de maestria, faisant gémir l’instrument en chantant de sa voix éraillée des histoires tristes où il est question de mort, d’amours impossibles ou de batailles perdues. La musique devenait guillerette et sa main allegro quand il parlait de choses heureuses. Et pianissimo quand il se mettait à parler des choses de la vie et à dérouler des calembours ou des aphorismes tirés de sa longue vie. Quelques phrases me sont restées en mémoire telles: Celui qui dit que le coton ne pèse pas ne l’a pas porté pendant longtemps sur une longue distance ; la part du crapaud ne se trouve pas sur un arbre ; On ne peut empêcher les calomnies sur sa personne mais on doit agir de sorte qu’elles ne contiennent la plus petite part de vérité. Etre fidèle à soi reste le premier devoir…

Quand quelqu’un lui dit qu’il y avait beaucoup enseignants parmi nous, il fit un calembour en mooré sur l’enseignant « karamsamba » et le pouilleux « karansooba » pour dire que l’enseignent n’est pas un miséreux. C’était une belle trouvaille stylistique mais assez éloignée de la vérité. Il ignorait sûrement, le vieil homme, que c’est la chaleur qui lui fit trouver ces gens-là dehors et qu’à quelques mètres de là, se trouvait un motel avec des plumards moelleux et air conditionné qui versent un sommeil divin et que tous ces couche-tard d’enseignants auraient bien aimé être là-bas si la cherté de la nuitée ne leur donnait des insomnies. Mais là-bas, ils n’auraient pas eu droit à un concert nocturne et un cours du soir de sagesse africaine du vieil Homère de Tanghin !

Tard dans la nuit, dans la lumière d’albâtre de la lune, le vent frais tant espéré s’est mis à souffler. Nous aurions pu rejoindre nos chambres mais nous sommes restés à écouter les airs du vieil aède et ses sentences. Quand ils se sont retirés, le garçonnet devant et lui suivant le petit guide, nous sommes restés longtemps sur la terrasse, silencieux et heureux. Le vent nous ramenait l’écho de la voix chevrotante qui se diluait petit à petit dans la nuit.

Cette nuit-là nous étions dans une auberge de Gourcy. La moiteur de l’air nous avait poussés hors des chambres transformées en étuve par la chaleur. Assis sur la terrasse, nous attendions que le mitan de la nuit nous amène un peu de fraîcheur et de sommeil. Un jeu de cartes miraculeusement apparu nous décida de jouer à la belote. Nous étions tout absorbés par la valse des cartes et la ronde des équipes autour de la table quand, soudain les aboiements du chien de la gérante et l’envol des pigeons dans un froufrou d’ailes signalèrent une présence. Un vieil homme se tenait sur le seuil, un bâton à la main, la viole en bandoulière et le visage scrutant le ciel étoilé. Un garçon d’une dizaine d’années se tenait à ses côtés. Nous pensions que le vieil homme avait perdu son chemin et que nos voix dans la nuit l’avaient guidé jusqu’à nous. Mais au lieu de demander sa route, il s’installa tranquillement dans un coin, à quelques mètres, se saisit de sa viole et se mit à en jouer. C’était une viole faite d’une casserole et d’un morceau de bois qui servait de manche et sur lequel étaient tendus des crins de cheval. L’archet était aussi fait de crins de cheval. Il le fit courir sur le manche et des gémissements de la viole montèrent dans les airs. Il chantait d’une voix chevrotante. Rapidement nous nous concertâmes et quelques piécettes d’argent furent rapidement réunies et remises au vieil homme. Nous pensions ainsi mettre fin à cette irruption et reprendre notre partie de cartes. Les pièces disparurent dans une poche du boubou du musicien et l’archet se mis à courir plus lestement sur le manche et le chant grimpa plus haut. Nous comprîmes que la partie de cartes était perdue et que le vieil musicien avait décidé d’installer ses quartiers sur nos terres. Il s’appelle Karim Ouédraogo de Tanghin. C’est un mal voyant. De ses yeux, « la divine étincelle est partie». Le garçonnet lui prête l’acuité de son regard en le guidant depuis qu’il est enfermé dans la nuit éternelle. Il pourrait tendre la sébile comme beaucoup d’aveugles pour bénéficier de la générosité des bonnes âmes. Mais conscient que « la pitié n’honore ni celui qui l’éprouve ni celui qui la suscite », il préfère jouer de la musique et mériter ce qu’on lui donne. De la musique contre du pain, un troc honnête !

Et cette nuit il joua de sa viole avec tant de maestria, faisant gémir l’instrument en chantant de sa voix éraillée des histoires tristes où il est question de mort, d’amours impossibles ou de batailles perdues. La musique devenait guillerette et sa main allegro quand il parlait de choses heureuses. Et pianissimo quand il se mettait à parler des choses de la vie et à dérouler des calembours ou des aphorismes tirés de sa longue vie. Quelques phrases me sont restées en mémoire telles: Celui qui dit que le coton ne pèse pas ne l’a pas porté pendant longtemps sur une longue distance ; la part du crapaud ne se trouve pas sur un arbre ; On ne peut empêcher les calomnies sur sa personne mais on doit agir de sorte qu’elles ne contiennent la plus petite part de vérité. Etre fidèle à soi reste le premier devoir…

Quand quelqu’un lui dit qu’il y avait beaucoup enseignants parmi nous, il fit un calembour en mooré sur l’enseignant « karamsamba » et le pouilleux « karansooba » pour dire que l’enseignent n’est pas un miséreux. C’était une belle trouvaille stylistique mais assez éloignée de la vérité. Il ignorait sûrement, le vieil homme, que c’est la chaleur qui lui fit trouver ces gens-là dehors et qu’à quelques mètres de là, se trouvait un motel avec des plumards moelleux et air conditionné qui versent un sommeil divin et que tous ces couche-tard d’enseignants auraient bien aimé être là-bas si la cherté de la nuitée ne leur donnait des insomnies. Mais là-bas, ils n’auraient pas eu droit à un concert nocturne et un cours du soir de sagesse africaine du vieil Homère de Tanghin !

Tard dans la nuit, dans la lumière d’albâtre de la lune, le vent frais tant espéré s’est mis à souffler. Nous aurions pu rejoindre nos chambres mais nous sommes restés à écouter les airs du vieil aède et ses sentences. Quand ils se sont retirés, le garçonnet devant et lui suivant le petit guide, nous sommes restés longtemps sur la terrasse, silencieux et heureux. Le vent nous ramenait l’écho de la voix chevrotante qui se diluait petit à petit dans la nuit.