Ces échoppes à livres d’occasion souvent tenues par des illettrés sont paradoxalement les principaux lieux de culture pour les lecteurs burkinabè. Plus que les bibliothèques ou les librairies classiques, elles recèlent de livres rares et de documents riches. Et leur fréquentation instaure un type particulier de rapport au livre.

Les libraires par terre, ce ne sont pas les petits vendeurs ambulants qui transportent des romans piratés, des classiques africains inscrits au programme de français dans nos lycées qu’ils ont démultipliés illégalement sur des photocopieuses couleur ? Ce ne sont pas non plus les revendeurs de fournitures scolaires qui prospèrent pendant la rentrée scolaire. Eux sont une race à part, ces libraires de l’informel qui vendent toutes sortes de livres dans une échoppes au bord des ruelles ou sur des étals et parfois sur des nattes à même le sol. D’où leur nom.

Il fut un temps où on les soupçonnait d’être des receler des livres volés et de racheter à vil prix les livres des mauvais écoliers pour les revendre plus chers aux parents. De nos jours, ils peuvent montrer patte blanche car ils ne se fournissent plus sur le marché intérieur, dorénavant leur marchandise viennent de France ou de Belgique. Ce secteur bénéficie actuellement de la reconversion des bibliothèques en France en biblio-tech, de leur abandon du livre en papier par le livre numérique. Aussi ces bibliothèques se débarrassent-elles de leurs vieux livres et c’est naturellement l’Afrique qui devient la poubelle du livre papier. Des containers de livres sont offerts à des associations qui opèrent sur le Continent. Celles-ci associations les revendent aux brocanteurs.

Dans ces montagnes de livres qui surgissent sur nos trottoirs, il y a le meilleur et le pire. Il faut donc savoir trier le bon livre de l’ivraie. On peut tomber sur des livres de luxe avec de la reliure en cuir et en velours, sur des ouvrages de collection, des livres rares, etc. La fouille de ces amas s’apparente parfois à une pêche miraculeuse. Comme ce lecteur qui est tombé par hasard sur les trois tomes des Mémoires de De Gaulle en édition de luxe, broché et incrusté d’un écusson en bronze avec des copie de documents historique authentiques et coupures de presse originales insérées pour la modique somme de…cinq mille francs CFA. Le plaisir du lecteur réside aussi dans le fait qu’il trouve dans sa recherche ce que l’on ne cherchait pas et n’espérait même pas au départ ! Espérer un alevin dans son plat et se retrouver avec une dorade est très jouissif !

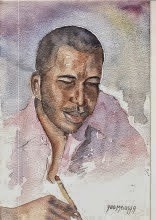

Celui qui chercherait un livre sur la critique d’art, le scénario ou tout simplement un roman de Gogol, ne les trouverait dans aucune des trois grandes librairies de Ouaga. Elles n’ont pas de rayons Art, Cinéma ou littérature russe. Pourtant un tour sur les étals de livres d’occasion qui bordent les ruelles de Ouaga et celui-ci pourrait trouver ce qu’il cherche. Il est vrai que le libraire n’est ici d’aucun secours car il ne sait ni lire ni écrire. Et si, à force d’entendre les titres des classiques, il a fini par les mémoriser, ce n’est toutefois pas sans altération. Ainsi Le Mort s’effondre peut bien être Le monde s’effondre de Chinua Achebe, Le Trajet d’Albert Camus être l’Etranger. Et La Peste de Camus devenir La Veste, Le Mythe de Sisyphe devenir un Mythe décisif, et L’Iliade devenir Liliane d’Homère, l’Odyssée se transformer dans sa bouche en « Au Lycée ». Et Les Femmes Savantes de Molière se muer en L’Infame s’en vante de Molaire. Les Frères Karamoko sont peut-être Les Frères Karamazov de Dostoïevski !

Et pourtant il faut seméfier de ces dealers de livres dont la plupart illettrés car pour ce qui est du prix des livres, ils en connaissent un rayon. D’instinct, ils savent ce que vaut un livre. En effet, fins psychologues, ils détectent dans le regard du client la petite étincelle d’envie qui s’allume devant un livre convoité. Plus ils sentent que votre intérêt est fort pour un livre, plus le prix de celui-ci monte. Le jeu consiste à ne laisser rien paraître de ses sentiments lorsqu’on tombe sur un livre que l’on recherchait depuis longtemps. Le lecteur doit donc dominer le trouble de sa voix, le petit tremblement de la main qui tient le livre, se composer un visage indifférent en demandant le prix du livre pour espérer l’avoir à un petit prix. C’est une partie de poker ou le bluff a une grande importance.

Au-delà de ce combat de nerfs pour un livre, il y a aussi le plaisir de la recherche et le pari de de reconstituer des unités à partir de livres trouvés au fil du temps. Ainsi le lecteur tombe sur un livre d’une trilogie ou sur un ouvrage d’une somme comme A la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Il l’achète et s’engage dans un jeu qui consiste à retrouver les autres livres. De manière générale, à plus ou long terme, le chineur de livres finit par retrouver tous les autres livres. Des lecteurs se sont ainsi constitués des œuvres complètes de San Antonio, du Commissaire Maigret de Simenon, d’Agatha Christie ou d’œuvres plus littéraires comme la comédie humaine de Balzac ou toutes les œuvres de Victor Hugo.

Les libraires par terre sont devenus des acteurs incontournables de la diffusion des connaissances à travers les livres au Burkina Faso. Les ministères de la Culture et des Enseignements seraient bien inspirés de décorer ses grands diffuseurs de savoir qui ont le mérite de mettre le livre à la portée de la plus petite bourse. Plus que les structures officielles, les librairies par terre contribuent à la démocratisation de la culture!

Ces échoppes à livres d’occasion souvent tenues par des illettrés sont paradoxalement les principaux lieux de culture pour les lecteurs burkinabè. Plus que les bibliothèques ou les librairies classiques, elles recèlent de livres rares et de documents riches. Et leur fréquentation instaure un type de rapport au livre.

Les libraires par terre, ce ne sont pas les petits vendeurs ambulants qui transportent des romans piratés, des classiques africains inscrits au programme de français dans nos lycées qu’ils ont démultipliés illégalement sur des photocopieuses couleur ? Ce ne sont pas non plus les revendeurs de fournitures scolaires qui prospèrent pendant la rentrée scolaire. Eux sont une race à part, ces libraires de l’informel qui vendent toutes sortes de livres dans une échappes au bord des ruelles ou sur des étals et parfois sur des nattes à même le sol. D’où leur nom.

Il fut un temps où on les soupçonnait d’être des receler des livres volés et de racheter à vil prix les livres des mauvais écoliers pour les revendre plus chers aux parents. De nos jours, ils peuvent montrer patte blanche car ils ne se fournissent plus sur le marché intérieur, dorénavant leur marchandise viennent de France ou de Belgique. Ce secteur bénéficie actuellement de la reconversion des bibliothèques en France en biblio-tech, de leur abandon du livre en papier par le livre numérique. Aussi ces bibliothèques se débarrassent-elles de leurs vieux livres et c’est naturellement l’Afrique qui devient la poubelle du livre papier. Des containers de livres sont offerts à des associations qui opèrent sur le Continent. Celles-ci associations les revendent aux brocanteurs.

Dans ces montagnes de livres qui surgissent sur nos trottoirs, il y a le meilleur et le pire. Il faut donc savoir trier le bon livre de l’ivraie. On peut tomber sur des livres de luxe avec de la reliure en cuir et en velours, sur des ouvrages de collection, des livres rares, etc. La fouille de ces amas s’apparente parfois à une pêche miraculeuse. Comme ce lecteur qui est tombé par hasard sur les trois tomes des Mémoires de De Gaulle en édition de luxe, broché et incrusté d’un écusson en bronze avec des copie de documents historique authentiques et coupures de presse originales insérées pour la modique somme de…cinq mille francs CFA. Le plaisir du lecteur réside aussi dans le fait qu’il trouve dans sa recherche ce que l’on ne cherchait pas et n’espérait même pas au départ ! Espérer un alevin dans son plat et se retrouver avec une dorade est très jouissif !

Celui qui chercherait un livre sur la critique d’art, le scénario ou tout simplement un roman de Gogol, ne les trouverait dans aucune des trois grandes librairies de Ouaga. Elles n’ont pas de rayons Art, Cinéma ou littérature russe. Pourtant un tour sur les étals de livres d’occasion qui bordent les ruelles de Ouaga et celui-ci pourrait trouver ce qu’il cherche. Il est vrai que le libraire n’est ici d’aucun secours car il ne sait ni lire ni écrire. Et si, à force d’entendre les titres des classiques, il a fini par les mémoriser, ce n’est toutefois pas sans altération. Ainsi Le Mort s’effondre peut bien être Le monde s’effondre de Chinua Achebe, Le Trajet d’Albert Camus être l’Etranger. Et La Peste de Camus devenir La Veste, Le Mythe de Sisyphe devenir un Mythe décisif, et L’Iliade devenir Liliane d’Homère, l’Odyssée se transformer dans sa bouche en « Au Lycée ». Et Les Femmes Savantes de Molière se muer en L’Infame s’en vante de Molaire. Les Frères Karamoko sont peut-être Les Frères Karamazov de Dostoïevski !

Et pourtant il faut seméfier de ces dealers de livres dont la plupart illettrés car pour ce qui est du prix des livres, ils en connaissent un rayon. D’instinct, ils savent ce que vaut un livre. En effet, fins psychologues, ils détectent dans le regard du client la petite étincelle d’envie qui s’allume devant un livre convoité. Plus ils sentent que votre intérêt est fort pour un livre, plus le prix de celui-ci monte. Le jeu consiste à ne laisser rien paraître de ses sentiments lorsqu’on tombe sur un livre que l’on recherchait depuis longtemps. Le lecteur doit donc dominer le trouble de sa voix, le petit tremblement de la main qui tient le livre, se composer un visage indifférent en demandant le prix du livre pour espérer l’avoir à un petit prix. C’est une partie de poker ou le bluff a une grande importance.

Au-delà de ce combat de nerfs pour un livre, il y a aussi le plaisir de la recherche et le pari de de reconstituer des unités à partir de livres trouvés au fil du temps. Ainsi le lecteur tombe sur un livre d’une trilogie ou sur un ouvrage d’une somme comme A la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Il l’achète et s’engage dans un jeu qui consiste à retrouver les autres livres. De manière générale, à plus ou long terme, le chineur de livres finit par retrouver tous les autres livres. Des lecteurs se sont ainsi constitués des œuvres complètes de San Antonio, du Commissaire Maigret de Simenon, d’Agatha Christie ou d’œuvres plus littéraires comme la comédie humaine de Balzac ou toutes les œuvres de Victor Hugo.

Les libraires par terre sont devenus des acteurs incontournables de la diffusion des connaissances à travers les livres au Burkina Faso. Les ministères de la Culture et des Enseignements seraient bien inspirés de décorer ses grands diffuseurs de savoir qui ont le mérite de mettre le livre à la portée de la plus petite bourse. Plus que les structures officielles, les librairies par terre contribuent à la démocratisation de la culture!